Boris WataのELK Big Muff SustainarとHizumitasについて

takahiro tozawa

1992年結成。ハードロック、ドゥームメタル、ブラックメタル、ドローン、ノイズ、アンビエント他、それらの要素を融合、音量爆上げで昇華させ、そこに耳を惹きつけるキャッチーなメロディをのせた楽曲で世界的に広く評価される日本人3人組のバンド。そのライブではステージ上に最大で10セット近いスタック・アンプが並び、本当にそれらをすべて同時に鳴らすという、もはや超常現象という状況をライブで再現する危険な人たち。もし音楽通の間で「◯◯◯って音デカイよねー」なんて話になると、「え?でも“Boris”よりデカくないでしょ?」ってな具合に、必ずその名前が引き合いに出されることから、僕はその3人組“Boris”を大変怖い人たちだと思っていました。

しかし、同じく世界中で評価される日本の轟音バンド“MONO”(EQDユーザーとしてもお馴染みですね)のペダルボードを作ったり、ツアーテックとして一緒に海外を回った経験から、いつしかそのBorisのステージテックも務めるようになっていたこの僕、エフェクター専門店“CULT”の細川 雄一郎が今回のEQD Blogのポストを書いています。

冒頭にもある通り、僕はBorisがライブで使用する機材をステージ上でアレやコレやしているのですが、皆さんはほぼ聴くことがないであろう、ステージ上で実際に鳴らされている音、つまりPAを介さない通称“中音(ナカオト)”を僕は聴いています。その音量はどんなに期待をしても裏切られないほど、デカいです。ステージ上のアンプがすべて鳴ると、その音圧が凄すぎて、ステージ上で感じるのは音ではなく、信じられないことに“風”なんですね。アンプのちょっと前くらいの位置にフワっとそよ風みたいなのが吹いちゃってるんです、音がデカ過ぎて。こんな攻撃的なそよ風、地球上で他に無いでしょう。

とまぁ、Borisがかなり危ない人たち風に書いてしまいましたが、ただ音がデカいだけでは海外の複数のメディアから絶賛されたり、Nine Inch Nailsの海外ツアーのオープニングアクトに起用されたり、Third Man Recoredsから音源を出すようなことは起こり得ないのです。そういった快挙とも呼べる活躍には何が起因しているのか。僕はBorisの曲が素晴らしいことに加え、“音が良い”こともその理由の一つだと思います。Borisは音がめっちゃデカい上に、音がめっちゃ良いのです。

新しいアルバム”W”からの一曲。EQDアーティストのシュガー吉永さんがサウンドプロデュースを行なっております。

あえて“音が良い”と書きましたが、実際は良い音には決定的な基準がなく、様々な人が様々な良い音を聴いたり、追い求めたりしていると思います。しかし、それでもあえてBorisが“音が良い”と書いたのは、爆発音的な音量で歪んだ音なのに、聴いていて苦痛ではないんです。というか、むしろ心地良いのです。それもまた好みの世界、って言われればそうかもしれませんが、様々な音が同時に鳴っていながら、少なくとも破綻は決してしてない(むしろ、僕には様々な音が細かいパズルのように組み合わさって、ひとつの整った形を成しているように感じる)のです。何か悪目立ちするような音がなく、各アンプ、ドラムから出るそれぞれの音が、最終的なバンド全体の音像に効率的に足されているように感じます。おそらく、それぞれの音が各メンバーによってそうなるようにデザインされているのでしょう。それは良いバンドに求められるひとつの能力、条件だと思います。

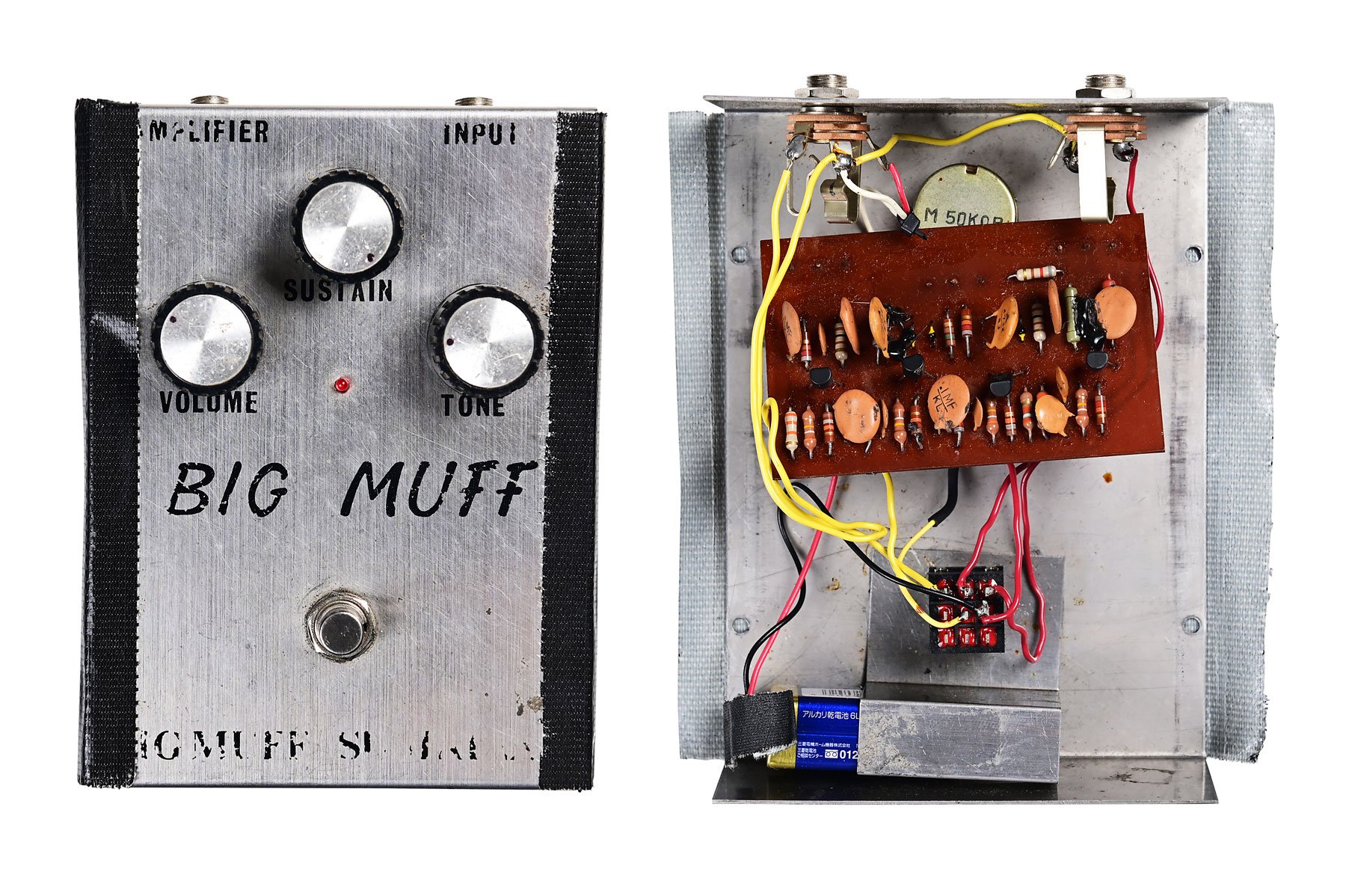

その良い音の塊の中で、特に心地良く感じていられたのは、ギタリスト / ヴォーカリスト Wataさんが弾くディストーションサウンド。最初は「アンプで歪ませてんのかなー」とか、「何使ってんのかなー」、なんて思っていたのですが、その心地よいディストーションサウンドを作っていたのが、EarthQuaker Divicesから発売されたHizumitasの元となった、ヴィンテージのファズペダル、ELK Big Muff Sustainar(“Sustainer”ではなく“Sustainar”) だったのです。

※ELK Big Muff Sustainarの歴史について、本編では述べにくいこともあるので、ご自身でお調べください...

僕はBig Muffというペダルが好きで、オリジナルだけでなく、その系統のファズはまずまずの量を弾いてきたと思うのですが、そのBig Muff中心の生活の中で“良いBig Muffサウンドの基準”というものが、いつしか形作られていました。いや、むしろその基準は最初から確固として頭や心の中にあり、それがBig Muffを40台ほど弾いた後くらいでしっかりと言語化された、とも思えるほどハッキリしていました。

その“良いBig Muffサウンドの基準”とは、『右手のミュートからも溢れるような低音』、そして『ディストーションとファズが混ざる比率』にあると考えています。『ディストーションとファズが混ざる比率』の好みの比率は人によって異なると思いますが、僕の場合の黄金比は『ファズ 4 : ディストーション 6』なのです(※主観です)。

基本的にはディストーションのような弾き心地でありながら、出ている音にはしっかりとファズらしい潰れ方、荒々しさがある、これが『ファズ 4 : ディストーション 6』の音色です(※主観です)。解りやすくいうと、1973年中期~74年のBig Muff Piに多くある音色です(なんて解りやすい例えなんだ!)。じゃあ『ファズ 6 : ディストーション 4』はどうなの?っていうと、困ったことにそれはそれで良いんですよね~。1975~76年のBC239Cというトランジスタが採用されているBig Muff Piなどがそれに近い質感かと(※主観です)。音は結構粗めなんだけど弾き心地はディストーションライク、みたいな。ちなみに、『ファズ 5 : ディストーション 5』、『ファズ 7 : ディストーション 3』なんかは僕の好みではないかもしれません。前者は1981~84年のいわゆる“3rd Muff”、後者は1973年の“47 Muff”なんかに表せられるのかなと(※主観です)。以前、1974年製のBig Muffで、『ファズ 1 : ディストーション 9』のような個体に出会ったことがありましたが、壊れたDS-1のような音でした(※主観です)。

さて、じゃあELKのマフはどうなんだ?、と気になることでしょう。

Wataさんが長らく愛用しているのは、1973年製と思わしき、筐体表面の中央に堂々と“Big Muff”と書いちゃってる初期型の個体(後年はモデル名からBig Muffの名前が消え、Super Fuzz Sustainarとなります)。気になるそのファズ:ディストーション比率は....!?

『ファズ 2.5 : ディストーション 7.5』です。ファズ率、低っ~!!

そう、Wataさんが愛用しているELK Muffは、マフ系の中ではかなりディストーションっぽいんです。ただし、低音はちゃんと溢れるくらいに出て、高域の歪んだ暴れ具合にはしっかりとしたマフ感を覚えます。ディストーションのようにザクザク歪んで、ファズのように低音が溢れる、そういった特性だけに、Borisの楽曲で聴けるような極太、且つ適度にキレの良いブリッジミュートを再現できているんですね。WataさんはMatamp GT-120をどクリーンで使っており、それもファズの音をそのまま伝えているように思います。

今回発売になったHizumitasは、Wataさん愛用のELK マフが持つ、重要な『右手のミュートからも溢れるような低音』と『ファズ 2.5 : ディストーション 7.5』の比率がしっかりと再現されています。良いものもそうでないものも含め、多くのマフ・リプロモデルを弾いてきた僕だけに、これには結構驚きました。さすがに100%の再現率とは絶対にいきませんが、少なくともオリジナルELKの代用、全然イケちゃいます。というか、Wataさんが実際にすでにELKマフの代わりに愛用しています。

エフェクターは、もし1台1台を丁寧にチューニングすることができれば、比較的容易に狙った音色を作れると思います(作る人に、いわゆるセンスと呼ばれるものがあれば)。ここでのエフェクターのチューニングとは、個体に合わせてパーツや回路の一部を吟味したりすることを言います。数千台を作るようなことがあるとすれば、1台1台チューニングしていく訳にはいきません。限られたチューニング能力を持った人の人件費がかかりますし、材料費も余計にかかり、さらには納期も遅れて会社のキャッシュフローが滞り、それを取り戻そうとすると商品価格を大幅に上げなくてはならず、その結果、商品が売れないからです。

しかし、今や延べ数万台を超える大規模な生産、流通を行うEQDでありながら、このHizumitasは明確に設定されたWataさん愛用のELK Muffの音にゴールできています。それが素晴らしい。ゴールとなった音も素晴らしければ、同じくゴールとなった大量生産を可能にする設計、それができる地盤があることも素晴らしい。そして、好きで始めたことをブレずに続けて、アメリカという本質が問われる大国で社会的成功を収めて地盤をしっかりと固めたこと、成功してもなお、極東の国の超オルタナバンドとコラボレーションする精神を持ち続けている会社の姿勢も素晴らしい。僕はエフェクターを単なる楽器でなく、玩具でもなく、作った人間の生き様を表した自伝のようなものとして捉えています。そして、それを見るのが好きなのです。その生き様が見えないエフェクターがあるとすれば、もしくはその生き様が社会的に愚かだったり、汚いものだとすれば、僕にとってはただの#$%&(自主規制)です。

細川 雄一郎/Yuichiro Hosokawa

ライター/フォトグラファー/ギターテック/エフェクター研究家

大手楽器店にて約10年間、エフェクターの専任として勤務し、多くの著名なプロミュージシャンから信頼を集め、2016年に独立。並行して担当していたGuitar Magazine、The EFFECTOR book、Bass Magazineでの連載コラム、YOUNG GUITAR、各種ムック本などでの執筆活動を続けながら、ギターテックとしても活動。エフェクターのコレクターとしても世界に名を知られており、自身のエフェクター専門ウェブショップ、“CULT” を2018年にオープンさせ、2020年には自身のコレクションに関する書籍“CULT of Pedals”を執筆、リットーミュージックより出版された。